j’avais envie d’essayer de raconter un monde en pas beaucoup de mots et une histoire sans dialogues, j’ai profité d’un concours pour écrire ce texte un peu triste, je l’ai pas relu pendant 8 mois et puis le voilà, quoi…

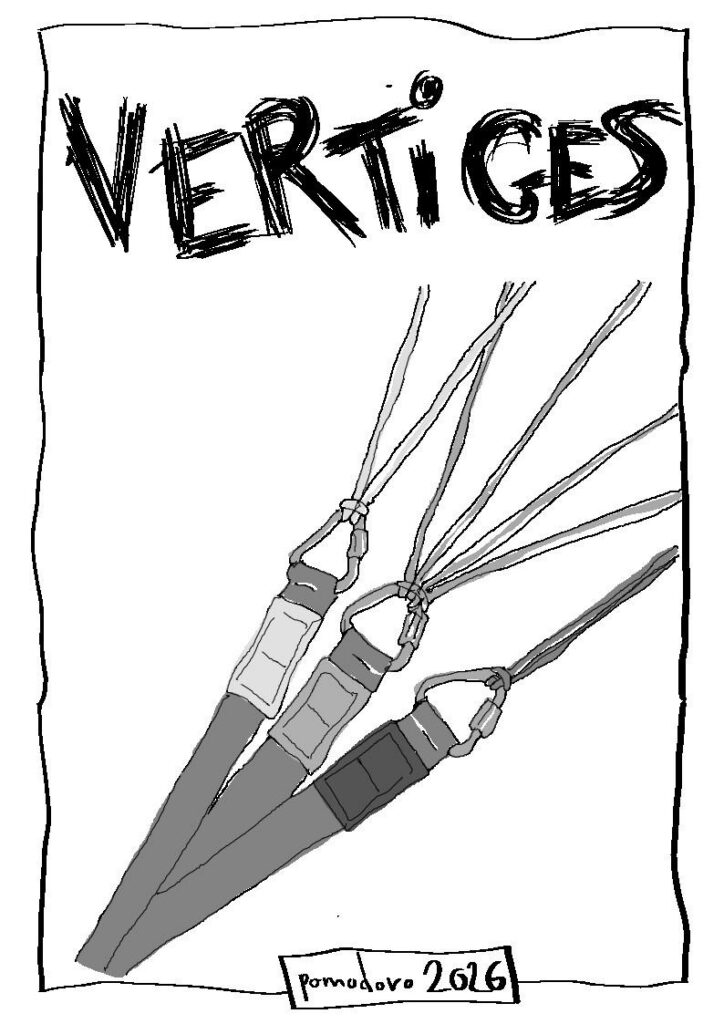

la brochure imprimable en A6.

Je pousse la brouette en direction de l’aire d’envol en baillant. Je sais au ronflement en provenance du gouffre, en bas de la pente, que le Vent est toujours là ce matin. Je fais ce cauchemar depuis longtemps : le violent courant d’air vertical émergeant de ces failles s’arrêtant aussi mystérieusement qu’il a commencé il y a toutes ces années, nous coupant de ce qui est pour nous devenu une ressource vitale…

J’empile colis, cageots et sacs de lettres proprement sur la palette avant de les sangler. Je ferme ensuite le filet et, comme à mon habitude, double l’attache qui fixe le tout à la sellette d’une seconde sangle. Certain·es pélicans se contentent du filet, parfois même sans palette, pour gagner en poids, mais iels n’ont probablement pas encore vu un vieux filet se déchirer au décollage et son contenu partir dans les airs sur des dizaines de mètres avant de retomber au hasard du courant d’air. Moi si. J’ai aussi vu les blessé·es émerger d’une maison au toit éventré par un carton de roulements à billes tous frais sortis de la manufacture. Donc je double la sangle en constatant que, si son état est encore passable, il me faudra la changer avant l’hiver.

Je jette un coup d’œil au ciel bien dégagé, il est encore tôt, mais je sais déjà que ça va être une bonne journée pour voler ! Je retourne dans le nid comme on appelle les locaux communs construits près des failles, servant à la fois d’auberge et de relai aux pilotes de voile, les pélicans, et de bureaux de poste aux personnes habitant alentours. À l’oreille, d’autres pélicans se sont levé·es et déjeunent dans la salle de repos ou peut-être sont-iels arrivé·es tôt ce matin. Je n’ai pas envie de faire l’effort de naviguer dans le flou de ces relations sociales étranges qu’on a entre collègues, cette fausse familiarité qui disparaît dès que l’on parle d’autre chose que du vent. Alors je les ignore et je file chercher mon matériel. Il me semble en ressortant avoir entendu un « Hé, Ael ! » venant du réfectoire, auquel je réponds d’un vague signe de la main sans même me retourner : il faut bien que je fasse vivre cette réputation d’asocial maussade et malpoli que je me traîne ! Si le nid avait été plus vide, j’aurais pu m’offrir une dernière pause-tisane avant d’enfiler ma combinaison étouffante, mais je n’ai vraiment aucune envie de me départir de mon armure ce matin. Les autres vont prendre leur temps avant d’investir l’aire d’envol, et ma sellette est déjà en place, j’aurais la priorité du décollage, de toutes manières, donc après avoir déposé ma voile, je pars en direction de l’abîme où je suis sûr de ne pas être dérangé.

Ça fait longtemps que je n’ai pas été voir ce gouffre de près. C’était un genre de tradition pour moi, les premières années, après avoir atterri près d’une faille, d’aller la « visiter ». C’est Milan, qui est venu me chercher, littéralement, un jour. Je le connaissais de vue, bien sûr, mais sans plus. Il est arrivé et s’est allongé près de moi dans le vacarme du vent. Puis on a regardé le « ciel d’en bas », comme il dit, pendant une bonne demi-heure sans parler, avant qu’il ne me fasse signe de le suivre. Il avait gagné ma confiance comme ça, en quelques de minutes de silence, suivie d’une nuit d’échanges plus intimes que je ne m’en serais cru capable l’après-midi même.

Aux abords de l’à-pic, le courant d’air vertical constant crée de sacrées turbulences qui secouent ma jupe dans tous les sens, et je finis par rassembler celle-ci dans une main et m’agenouiller pour parcourir les derniers mètres. J’enfile mes lunettes de vol, et je m’avance en rampant jusqu’à voir le fond de l’abîme. Nuées lumineuses figées de pourpre et de vert, l’Explosion Stable est magnifique dans ce gouffre… Elle est parfois difficile à voir mais ici le nuage est si proche de la surface, si immobile malgré le vent qui me fouette le visage, mon regard et mes pensées se perdent dans les volutes de vapeur violacées.

On parle d’explosion « stable », mais on devrait plutôt dire « lente », car son souffle continue aujourd’hui de gonfler les ailes des pélicans et le nuage s’étend, même imperceptiblement, ça fait près de huit décennies que cette explosion a lieu. Je n’ai pas connu mes grands-parents, mais à l’école, des ancien·nes étaient venu·es nous raconter leur propre enfance dans le monde d’avant. Et puis les exodes massifs au moment de l’Éclatement, le phénomène qui a fracturé la croûte terrestre sous la plupart des gros points de transit terrestres, aériens ou maritimes, causant accidents et mort·es par milliers dans le monde entier. Dans les faits, l’Éclatement a duré une douzaine d’années en Europe, laissant derrière lui ces immenses failles le long des anciennes autoroutes, des gouffres en lieu et place des gares et aéroports, des avens plus petits parsemant les routes secondaires, voies ferrées, écluses et aérodromes, tous soufflant à la vertical un air venu on ne sait d’où. Il a fallu du temps aux gens pour comprendre, pour changer d’habitudes, pour changer de monde. Aujourd’hui encore, dès qu’une voie est un peu trop empruntée, on constate un enfoncement et une détérioration rapide de la chaussée. On ne connaît jamais la limite à l’avance, on sait juste quand on l’a atteinte : ça s’effondre. On sait que les voyages mécanisés « coûtent » plus cher à la route. Pour une raison mystérieuse, il ne faut pas vouloir aller trop vite, ou transporter trop de choses. Chi va piano, va sano e va lontano.

Les failles font maintenant partie de notre société. Toute notre énergie provient des turbines qu’on installe à leur bordure, et leur vent nous permet de monter plus haut et d’aller plus loin en vol à voile. Les pélicans sont le moyen de transport le plus rapide du monde actuel. C’est nous qui livrons les objets — ou les gens — qui doivent aller vite et loin ; pièces mécaniques ou outils rares, semences, courrier, il suffit de venir au nid et d’inscrire la course sur le tableau. On ne demande jamais rien donc on ne nous demande jamais rien non plus, mais les gens ont besoin de nous et le savent, alors le garde-manger de la cantine d’un nid est toujours bien fourni. Il y a toujours des artisan·nes prêt·es à nous aider dans les réparations nécessaires à notre matériel.

Les yeux perdus dans les circonvolutions hypnotiques et colorées du nuage, la tête au-dessus des profondeurs, mon cœur fait un bond et je me retourne paniqué. Le ronflement de l’air m’emplissant les oreilles, je n’ai pas entendu ou même senti la personne arriver derrière-moi avant qu’elle ne pose sa main sur mon épaule. C’est Luciole. C’est elle qui a dû m’appeler tout à l’heure. Elle est sûrement arrivée ce matin, pendant que je préparais mon départ. Le bruit du vent ne nous permet pas de parler, mais je remarque ses yeux rouges de larmes derrière ses lunettes de vol. Elle me prend dans ses bras et me serre fort. Beaucoup trop fort. Les contacts physiques n’ont en général pas trop de place dans notre amitié, elle sait que j’y suis réticent. Je sens la panique monter, qu’est-ce qu’il se passe ? Pourquoi elle s’agrippe à moi comme ça ? Et puis, je comprends. Tout se passe là, sans paroles, mystérieusement. Il est arrivé malheur à Milan. Le plus grand malheur d’un·e pélican, c’est la chute. Milan a chuté. Je ne vois pas d’autre explication. Luciole n’est devenue mon amie que parce qu’on partage notre amant. Milan, qui m’a tiré de mon isolement, qui m’a fait comprendre que, si la solitude du vol me plaisait, ma vie au sol pouvait être autre chose qu’une attente solitaire et angoissante du prochain vol. Et Luciole est en train de pleurer dans mes bras.

J’ai dû m’effondrer quand j’ai compris, elle pleure dans mon cou et moi dans le sien, nos cheveux emmêlés, enroulé·es en boule sur le sol. Les yeux serrés le plus fort possible pour ne plus rien voir, les oreilles pleines du bruit des trombes et des claquements de nos vêtements dans le vent, je nous pense volant toustes les trois. Je me rappelle Milan et son sourire éclatant, la chaleur de son corps, ses mains glissant sur moi, ses mots qui dédramatisent mes angoisses. Tant que je me les remémore, ces mots existent encore au présent. Je sais que sitôt qu’on se sera éloigné·es de la faille, le bruit du vent diminuera, les mots de Milan vont commencer à disparaître, ceux de Luciole vont revenir, les détails vont dépeindre une réalité inimaginable, et les gens… Les gens vont prendre cet air désolé, et s’approcher, et me parler, tenter de m’embrasser et puis me trouver trop. Trop détaché, trop perdu ou trop malheureux. Trop. Ou pas assez. En tout cas ça va être horrible. Alors je préfère ce silence plein de bruit, cette ignorance pleine de certitudes, cette tristesse solitaire mais partagée. Je veux rester dans le vent et ne plus partir d’ici.

Puis Luciole se relève et essuie ses yeux. Je m’aperçois que je tiens sa main, je ne veux pas la lâcher, et elle m’entraîne vers l’aire d’envol où je vois sa sellette arrimée à la mienne. Elle non plus ne veut partager sa peine avec personne pour l’instant. Juste avec moi, le ciel et le vent.